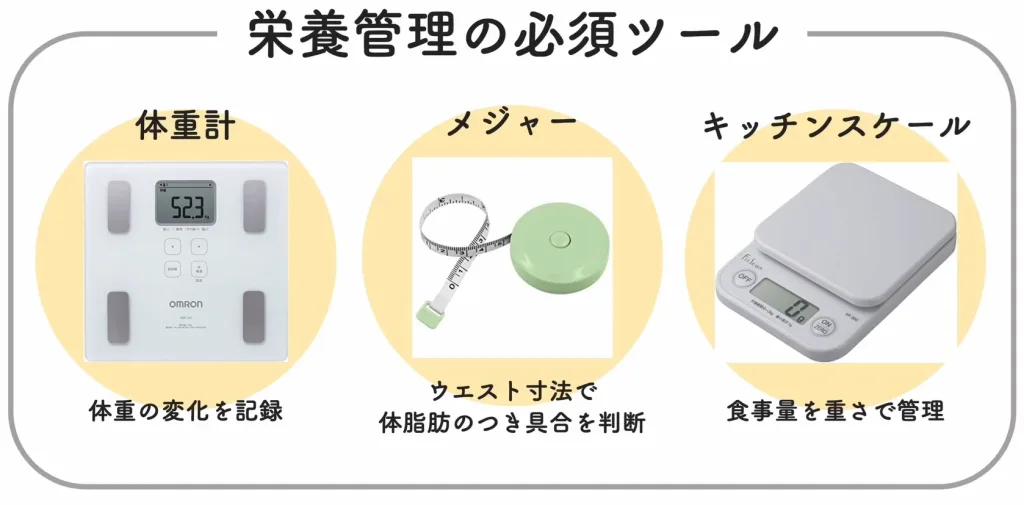

腹囲や血液検査の数値が気になり始めたら、まず“見える化”。体重計で週平均体重、メジャーで腹囲、キッチンスケールで摂取量――この3つをそろえるだけで、食べ過ぎの正体と改善ポイントが明確になります。本記事は、続く計測ルールと選び方をシンプルにまとめました。

体重計・メジャー・キッチンスケールの使い倒しガイド

40代の体は“勘”では動きません。数字が行動を変え、行動が体を変える。まず揃えるべきは、図の3つ――体重計/メジャー/キッチンスケール。これだけで、食べ過ぎの可視化・腹囲の進捗・摂取量の精度が一気に上がります。

1. 体重計:毎日の「結果」を見える化

目的(KPI)

- 週平均体重で減量ペースを確認(目安:体重の0.5〜1.0%/週)。

使い方

- 毎朝、起床後・トイレ後・同じ服装で乗る。

- アプリ連携があれば自動記録。週末に平均値と7日移動平均を眺める。

落とし穴

- 体脂肪率(家庭用BIA)は日内変動が大きい。“トレンド”だけ参考に。

- 単日の増減は水分と塩分が主因。週平均で判断が鉄則。

選び方

- 0.1kg刻み・乗るだけ計測・スマホ連携が便利。

2. メジャー:腹囲で“内臓脂肪”の変化を追う

目的(KPI)

- へそ周りの腹囲。体重が停滞しても、腹囲が落ちていれば脂肪は減っている可能性が高い。

使い方

- 週1回、朝に測る。鏡を正面に、へその水平ラインで計測。

- 息を自然に吐き、メジャーをきつ過ぎず、緩過ぎず。

落とし穴

- 計測位置がズレると誤差が出る。写真+メモで位置を固定。

選び方

- 自動巻き・ロック付きで1mm刻み、伸びにくい素材を。

3. キッチンスケール:摂取カロリーの“誤差”を潰す

目的(KPI)

- たんぱく質量と総カロリーを狙い通りに。減量期の目安はP:体重×2.0±0.4g/日。

使い方

- 最初の2〜4週間だけでも「全部」計量。以降は主食・油・肉魚など誤差が出やすい食材だけ測る。

- 皮むき後の可食部で測る/容器を乗せて0リセット(TARE)。

落とし穴

- 「大さじ1の油=約120kcal」を舐めると失速。液体も必ず計量。

選び方

- 1g単位・最大3kg以上・防水/拭きやすい天板。表示が見やすい角度だとストレスが減る。

1週間ルーティン(5分×毎日)

- 毎朝:体重計→アプリに自動保存。

- 食事:主食・肉魚・油だけ計量(15〜45秒/食)。

- 週1:腹囲測定→写真1枚。

- 週末5分:週平均体重・腹囲・歩数・たんぱく質平均をチェックし、

- 落ちない→−100〜150kcal or 歩数+2,000

- 落ちすぎ→+100〜150kcal(主に炭水化物)

あると便利(準必須)

- 食事記録アプリ:バーコード読み取りで栄養素が即分かる。

- 保存容器(小分け):作り置きで「測る回数」を減らす。

- 水筒:水分量を固定→空腹と食べ過ぎの予防に。

よくある失敗と対策

- 気合いで続けようとする → 道具に任せる(自動記録・事前小分け)。

- “だいたい同じ”で測らない → 最初だけフル計量で“目”を育てる。

- 数字を毎日ジャッジ → 週平均で冷静に判断。

まとめ

- 40代の体は、測る→直すを回せる道具があるだけで変わります。

- 体重計・メジャー・キッチンスケールの三位一体運用で、

- 結果(体重)

- 体型(腹囲)

- 行動(摂取量)

を同時にコントロール。まずは2週間、この仕組みで動かしてみましょう。