筋肥大の最短メニュー:ベンチ/スクワット/デッド/懸垂をこう組む

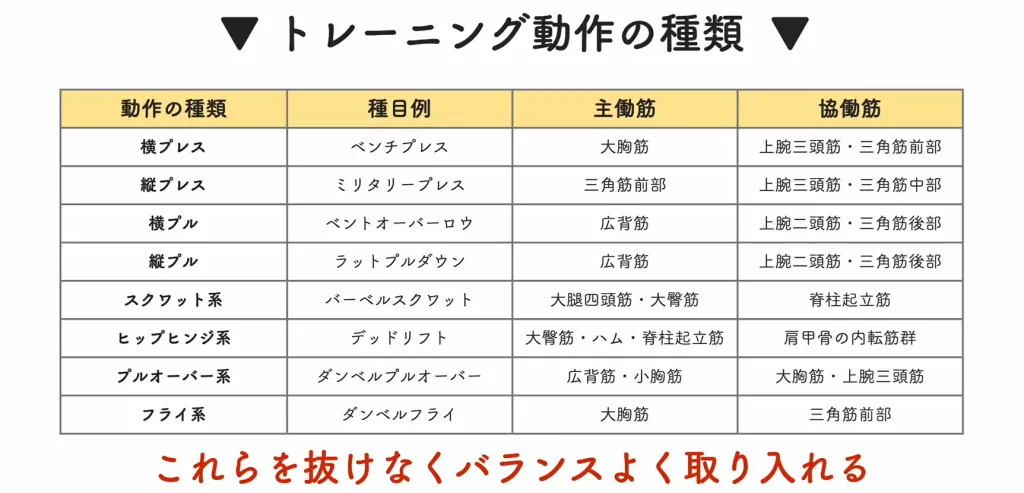

年齢を重ねるほど、筋トレは「どの部位をやるか」よりも「どんな動きを押さえるか」で考えた方が結果が安定します。肩や腰が気になり始める世代にとって、鍛え残しや偏りはそのまま不調の原因になるからです。本稿の図が示すのは、全身を八つの“動作パターン”に整理して、主役の筋肉と助け合う筋肉を理解し、週の中で抜けなく配置するという考え方です。横と縦のプレス、横と縦のプル、スクワット系、ヒップヒンジ系、プルオーバー系、フライ系。たったこれだけを丁寧に回せば、見た目とパフォーマンスの両方が伸びます。

押す動きは「横」と「縦」で役割が違う

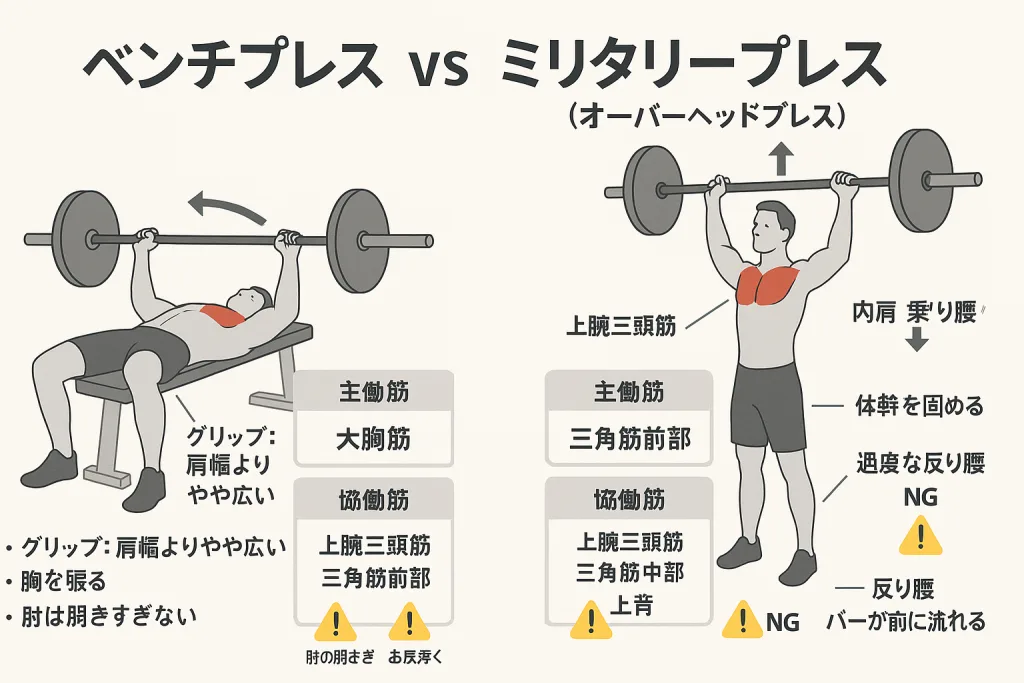

「横プレス」はベンチプレスに代表される胸の押し出しで、大胸筋が主役、上腕三頭筋と三角筋前部が助っ人です。肘を体幹に対してやや絞ると肩の前側が守られ、胸で押す感覚が残ります。肩に詰まりを感じる方は、バーベルよりダンベルやマシンに替え、軌道を自分に合わせるだけで快適さは大きく変わります。

「縦プレス」はミリタリープレスなどの頭上への押し上げで、主役は三角筋前部。上腕三頭筋と三角筋中部が協力します。腰を反らせて無理に持ち上げる癖を抑え、肋骨を締めた姿勢のまま“真上”に力を通すと肩関節への負担が減ります。可動域に不安がある日は、ランドマイン・プレスのような斜め上への押し上げから入るのが賢明です。

引く動きは姿勢と痛みの保険

「横プル」はベントオーバーロウなどの体に向かって引く動きで、広背筋が主働、上腕二頭筋と三角筋後部が協働します。骨盤と胸郭を安定させ、肘を腰のポケットへ差し込むイメージを持つと、腕ではなく背中で引けます。

「縦プル」はラットプルダウンや懸垂で、広背筋が主役なのは同じでも、肩甲骨の下げる動きがいっそう重要になります。まず肩を下に落とし、それから肘を引く順序を守ると首肩の張りが残りません。押しに対して引きを同量入れるだけで、巻き肩や猫背の改善速度は目に見えて上がります。

下半身は「膝主導」と「股関節主導」を分けて考える

「スクワット系」は膝の曲げ伸ばしが主役で、大腿四頭筋と大臀筋が中心に働きます。踵で床を押す意識を持ち、膝が内に入らない範囲で可動域を守ると翌日の膝の違和感が激減します。

「ヒップヒンジ系」はデッドリフトやルーマニアンデッドリフトのように股関節を軸に曲げ伸ばしする動作で、大臀筋・ハムストリングス・脊柱起立筋が主働、肩甲骨を内に寄せる筋群が姿勢保持を助けます。背骨は反らせも丸めもせず“長い背中”のまま、骨盤だけを後ろに引く。35歳以降は床引きを常用せず、RDLやTrap Bar、スミスやマシンと使い分ける方が長く続けられます。

仕上げの「長い筋長」と「収縮」を取りこぼさない

「プルオーバー系」はダンベルやケーブルで腕を弧を描いて下ろす動き。広背筋や小胸筋を“よく伸ばした位置”で刺激でき、胸郭が広がる感覚も得られます。肩前面が突っ張るなら可動域を半歩控え、肘角度を一定に保つと安定します。

「フライ系」は胸の開閉を強調する種目で、大胸筋が主役、三角筋前部が補助に回ります。重量を欲張らず、胸を張ったまま半円を丁寧に描くと、最後の数回で焼け付くような収縮が得られます。

週の組み立て方——“動作”で埋めると偏らない

設計のコツは単純です。七日間のどこかで、押しは横と縦、引きも横と縦、下半身はスクワットとヒンジ、仕上げにプルオーバーかフライを入れておく。忙しい週なら、月曜に横プレスと縦プル、軽めのスクワットとフライをまとめ、木曜に縦プレスと横プル、ヒップヒンジとプルオーバーを配置するだけでも、全身の動作を一巡できます。時間に余裕がある週は、プッシュ・プル・レッグスの三分割にして、それぞれの回で“横/縦・膝/股関節・収縮/ストレッチ”が過不足なく入るように並べ替えます。

セッション内の順序——重い複合から、丁寧な中重量、そして収縮

同じ日の中では、関節に優しい順番を守ると効果が上がります。最初にベンチプレスやスクワットのような多関節・高重量で神経を起こし、中盤はダンベルやマシンの中重量で可動域を丁寧に使い、最後にフライやプルオーバーでパンプを作って締める。三つの刺激が自然に揃い、疲労感はあっても関節の刺すような痛みは残りません。休憩は重い種目ほど長く、中重量は中くらい、仕上げは短めが基本です。

35歳以降のフォーム戦略——“守り”が結果を早める

この世代が最短で伸びる近道は、無理をしないことではなく、守りを徹底することです。可動域を守り、反動に頼らず、痛みの出る角度は避けて別バリエーションに切り替える。肩に違和感がある日は横プレスをダンベルに替える、腰が張る日はヒップヒンジをRDLに置き換える、といった柔軟さが長期的な積み上げを生みます。ウォームアップは軽い重量で段階的にセットを重ねるだけで十分で、静的な長時間ストレッチは重い種目の前には置かない方が安全です。

進捗管理は“少しずつ一つだけ増やす”

重量・回数・セットのうち、どれか一つだけを毎週ほんの少し更新する。横プレスなら先週より1回だけ伸ばす、縦プルは同重量でテンポを整える、スクワットは可動域を1センチ深くする。数値で示せる小さな前進を積み重ねると、二〜三か月後に鏡の前で違いを実感できます。押しと引き、膝主導と股関節主導のボリュームをおおむね同じに保つことも、姿勢の変化を早めるコツです。

食事と回復を“同等のトレーニング”とみなす

材料がなければ筋肉は増えません。体重1キロにつき1.6〜2.2グラムのたんぱく質を日々確保し、トレーニング日の炭水化物をケチらないことが次回のパフォーマンスを支えます。睡眠は七時間以上を目安に、就寝前の入浴と起床直後の採光を習慣化すると回復速度が目に見えて変わります。疲労が抜けない週は、動作パターンの“枠”は残したまま各セット数を二〜三割減らし、形だけ整えてリズムを切らさないのが大人のやり方です。

結論はシンプルです。部位ではなく動作で全身を管理し、八つのパターンを週のどこかに必ず入れる。セッション内は重い複合から丁寧な中重量、最後は収縮で締める。守りのフォームと小さな更新を続ければ、35歳を超えても体は確実に変わります。偏りをなくすこの“動作パターン思考”こそ、忙しくても結果を出すための最短ルートです。