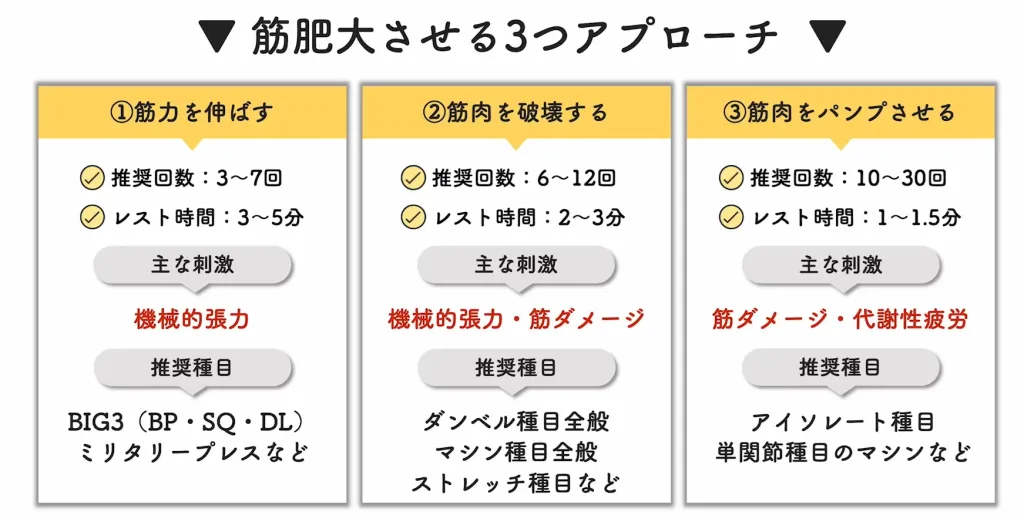

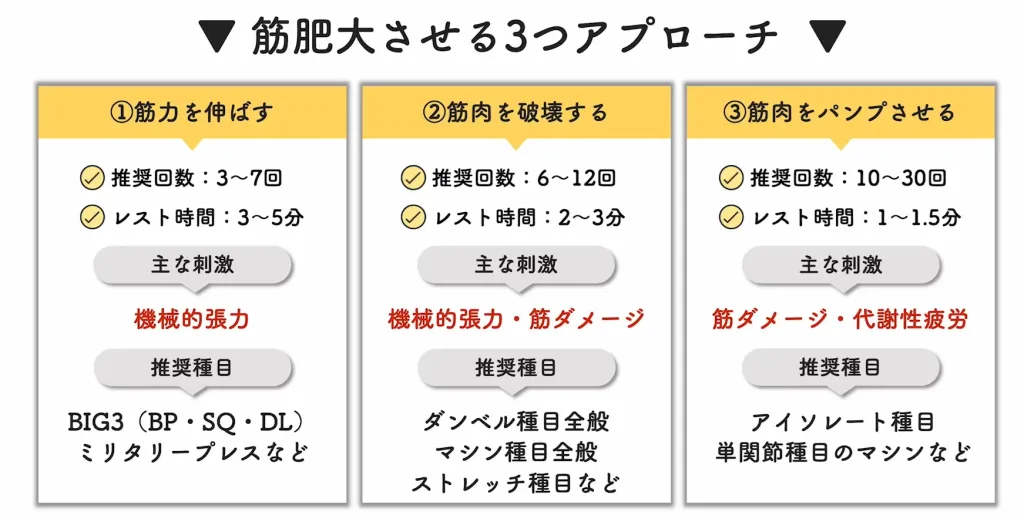

年齢を重ねるほど、がむしゃらに追い込むだけでは成果が鈍り、関節の違和感が先に来てしまいます。そこで役立つのが、筋肥大の主要な刺激「機械的張力・筋ダメージ・代謝性疲労」を意図的に使い分ける考え方です。

図に示された3つのアプローチは、それぞれの刺激を最大化するために、反復回数、休憩時間、種目の選択が整理されています。本稿では35歳以上の男性向けに、この3アプローチを現実的なメニューへ落とし込み、無理なく“太く強く”を積み上げる方法を解説します。

アプローチ① 高重量で「機械的張力」を稼ぐ

もっとも土台になる刺激が、筋線維に強い張力をかけることです。反復は3〜7回、休憩は3〜5分と長めに取り、神経系をフレッシュに保ちながら1セットごとの質を高めます。適した種目は多関節のフリーウエイト、いわゆるBIG3(ベンチプレス、スクワット、デッドリフト)やミリタリープレスのような全身で力を扱う動きです。

35歳以降は「限界まで潰す」のではなく、余力1〜3回(RIR1〜3)で止める運用が安全かつ効率的です。フォームが乱れたら即座にセットを切り上げること、可動域を最後まで使うこと、息を詰めすぎないこと。このゾーンは記録が伸びているかが明確に見えるため、週を追うごとに少しずつ重量または回数が上がっていれば上出来です。

アプローチ② 中重量で「張力+筋ダメージ」を狙う

いわゆる“筋肥大レンジ”と呼ばれる6〜12回が中心で、休憩は2〜3分。ダンベル種目やマシン種目がフィットします。伸長局面(下ろす側)を丁寧にコントロールし、筋肉がよく伸びてから返す感覚を大切にします。ここではRIR0〜2まで寄せても関節負担が少なく、しっかり「やり切った実感」を得られます。

35歳以上にとって嬉しいのは、マシンやケーブルの活用で狙った筋に負荷を集中できる点です。胸ならインクライン・ダンベルプレスやケーブルフライ、背中ならロウイングやラットプル、脚ならレッグプレスやルーマニアンデッドリフトなど、体格や柔軟性に合わせて“効く種目”を選びやすくなります。

アプローチ③ 高回数で「代謝性疲労(パンプ)」を作る

仕上げとして10〜30回で短い休憩(1〜1.5分)を繰り返し、狙った部位に血液を集めてパンプを作ります。アイソレート(単関節)種目やケーブル種目が適任で、フォームを崩さずに反復を重ねることが大切です。軽い重量でも呼吸が上がり、焼け付くような感覚が出たところからの数回が価値を持ちます。ドロップセットやレストポーズのようなテクニックはここで活きます。

1回のワークアウトを「重い→中→軽い」の順に並べる

3つのアプローチは競合ではなく、同じ日の中で順番に使い分けると相乗効果が出ます。まず高重量で神経と筋に強い張力を与え、続いて中重量で可動域全体を丁寧に使いつつボリュームを稼ぎ、最後に高回数で代謝ストレスを与えて終える——この流れにするだけで、限られた時間でも刺激の“取りこぼし”が減ります。

たとえば胸・肩・腕をまとめるプッシュデーなら、最初にベンチプレスで3〜6回を3〜5セット、休憩は長めに確保します。次にインクラインのダンベルプレスを8〜12回で3〜4セット、下降をゆっくり制御しながらストレッチを感じ取ります。仕上げはケーブルフライやサイドレイズ、プレスダウンを15〜25回で短い休憩を挟みながらテンポ良く進める。60〜75分でも十分な充実感が得られるはずです。

週間設計:フルボディ3回 or 分割2〜3回

忙しい方に現実的なのは、フルボディを週3回行う方法です。月・水・金に上記の順序で「下半身の重い種目→上半身の重い種目→中重量の複合種目→高回数の仕上げ」をそれぞれ1〜2種目ずつ配置します。特定の部位を伸ばしたい場合は、その部位だけ中重量または高回数のセット数を1〜2つ上乗せします。

もう少し時間が取れるなら、プッシュ/プル/レッグスの3分割を週2巡させると、1部位あたりの集中度が上がります。どちらの形でも、各筋の“週あたり合計セット数”が10〜20に収まっていれば過不足ありません。合計が増えすぎるサインは、慢性的な張り感や関節のきしみ、睡眠の質低下として現れます。4〜6週に1度は全体のボリュームを2〜3割落とす「軽め週」を挟むと、長く伸び続けやすくなります。

35歳以降のフォーム戦略とケガ予防

年齢を重ねるほど、可動域を守ることが最大の保険になります。下ろしを急がない、反動を使いすぎない、痛みの出る角度を避ける。この3点だけでも肩や肘、腰のトラブルは激減します。スクワットで腰が気になる日はハックスクワットやレッグプレスに置き換える、ベンチで肩に違和感があればダンベルやマシンに切り替える、といった柔軟さも武器です。

ウォームアップは“軽い重量での段階的なセット”で十分です。ストレッチは動的にとどめ、重い種目の前に静的に長く伸ばしすぎるのは避けます。ベルトやリストラップなどの補助具は“追い込み”のためではなく“フォーム保持”のために使う、と意識を変えると故障が減ります。

進捗管理:足し算は「重量・回数・セット」のどれか1つで

伸び悩みの多くは、毎回すべてを増やそうとする欲張りから生まれます。1週目はベンチプレス100kg×5回、翌週は同重量で6回、さらに翌週は101.5kg×5回と、重量か回数のどちらか一方だけを小さく更新します。どちらも上がらない時期は、同じ負荷でセット数を1つだけ増やす。細かな前進を積み重ねる感覚が、35歳以降の最短距離です。

食事と回復:トレーニングの“同等パートナー”

筋肉の材料が不足すると、どれほど上手に刺激を与えても増えません。体重1kgあたり1.6〜2.2gのたんぱく質を毎日確保し、脂質と炭水化物は活動量に合わせて配分します。トレーニング後の糖質は次の練習のパフォーマンスに直結するため、白米や果物、芋類など“消化の良い炭水化物+脂質控えめ”を選ぶと体感が上がります。サプリはクレアチン(1日3〜5g)とカフェイン(耐性や睡眠に配慮した上で)の2本柱だけでも十分です。

回復では睡眠7時間以上を最優先にします。就寝1〜2時間前の入浴、起床直後の日光、カフェイン摂取のカットオフを決めるだけでも、トレーニング効果は目に見えて変わります。日中の歩行や階段などのNEATを確保することも、体脂肪のコントロールと疲労の抜けに効きます。

30分しかない日こそ、3アプローチの縮小版で回す

時間がない日は、重い複合種目を1つだけ選んで3〜4セット行い、中重量の種目を2セット、仕上げの高回数を1〜2セットで締めます。胸なら「ベンチプレス→ダンベルプレス→ケーブルフライ」、背中なら「ラットプル→ロウ→ストレートアームプル」、脚なら「スクワット→ルーマニアンDL→レッグエクステンション」。配分は少なくても、“重い→中→軽い”の順序さえ守れば、刺激の質は落ちません。

まとめ:無理なく、しかし確実に太くなる

図のメッセージはシンプルです。筋肥大の3刺激を、反復回数・休憩時間・種目選択で狙い分けること。ワークアウトの中で①機械的張力→②張力+筋ダメージ→③代謝性疲労の順に配置し、週あたり10〜20セットの範囲で“少しずつ”更新すること。35歳を過ぎても、いや過ぎたからこそ、闇雲な根性論ではなく、設計図を持った練習が結果を生みます。

痛みが出るフォームや過度な追い込みは長期戦の敵です。今日の自分に合った種目と負荷を選び、来週の自分がもう一段だけ積み上げられる状態でジムを後にしてください。その小さな前進の連続が、数か月後の“見た目の変化”として返ってきます。